當股市遇上「賣壓」:政策不確定性如何讓全球市場腳軟?

最近關注股市的朋友,是不是常常看到新聞提到「賣壓出籠」、「逢高調節賣壓」這些詞?尤其是當國際局勢或政策出現變化時,市場總是特別容易出現這種情況。簡單來說,「賣壓」就是指股票市場上,賣方力量大於買方力量,導致股價下跌的壓力。這種壓力可能來自各種原因,但近期讓市場最有感的,莫過於政策,特別是貿易政策帶來的「不確定性」。

想像一下,當市場對未來感到模糊或害怕時,投資人自然會傾向於先把手上的股票賣掉,落袋為安或避免更大的損失。當大量投資人同時這麼做,就會形成強大的「賣壓」,讓股價直線下滑。這就像在演唱會散場時,所有人都急著往出口擠,自然會造成推擠和混亂。而最近,觸發這波全球市場「散場」情緒的,很大一部分就是美國總統的經貿政策方向不明,以及隨之而來的貿易談判波折。

貿易政策的陰影:為何不確定性最可怕?

美國股市的「政策恐慌性賣壓」

回顧前陣子,美國華爾街股市就上演了一場因政策不確定性引發的「大逃殺」。當市場開始擔憂美國總統可能再次採取新的貿易保護措施,或是現有的貿易談判進展不順利時,那種未知的風險迅速蔓延。企業擔心關稅會影響成本、利潤,甚至全球供應鏈;投資人則擔心這些因素會拖累經濟成長和企業獲利,進而衝擊股價。

這種恐慌情緒有多強烈?看看數據就知道。某個交易日,道瓊工業指數、標準普爾500指數、那斯達克指數,甚至對科技業尤其敏感的費城半導體指數,統統大幅下挫。尤其是費半指數,因為科技業的全球化程度高,對貿易政策變化特別敏感,跌幅更是驚人。這種全面的下跌,就是典型的「恐慌性賣壓」表現,反映了市場對宏觀政策風險的高度擔憂。

這種賣壓一旦形成,往往會產生連鎖反應,技術面上的跌破、停損賣壓的湧現,都會加劇下跌幅度,讓市場短時間內承受巨大壓力。

台灣股市的兩樣情:開高走低的賣壓測試

有趣的是,同一時間,台灣股市的開盤表現卻不太一樣。一開始,因為傳來美中貿易談判似乎有緩和跡象的消息,市場情緒一度受到激勵,台股早盤就跳空開高,甚至大漲超過兩百點,讓大家以為多頭行情又要展開了。這個現象說明了,即便賣壓籠罩全球,但如果出現了市場認為的「利多」消息,還是能暫時扭轉局勢。

然而,這種樂觀情緒並沒有持續太久。隨著盤中交易進行,台股開始出現「高檔賣壓」。這代表幾種可能:第一,部分投資人認為指數漲到某個位置已經夠高了,決定先獲利了結,形成「獲利賣壓」;第二,擔憂貿易談判的緩和只是曇花一現,不確定性並未真正解除,所以趁著上漲趕緊出場,這也是一種風險規避下的賣壓;第三,技術面上可能觸及了壓力區,引發了技術性的賣壓。

結果就是,台股雖然開高,但漲幅卻明顯收斂,從大漲兩百多點變成只漲一百多點。這個過程充分顯示,在全球性不確定性(貿易議題)的大背景下,即使有短暫的利多消息,市場的潛在賣壓和謹慎情緒依然很重,隨時準備在股價上漲時出手調節。

「噪音」與「真金」:政策干擾下的市場支撐

雖然貿易議題像揮之不去的烏雲,持續干擾著市場的量能和投資人信心,但並非所有股票都束手無策。在這個動盪時刻,有些「真金」就顯得特別有價值。例如,全球科技龍頭輝達(NVIDIA)繳出亮眼的財報,以及台積電等產業領導者的正面消息,就為市場提供了一股重要的支撐力量。

這告訴我們,儘管宏觀政策層面的「噪音」很大,但個別公司的「基本面」依然是決定股價長期走向的關鍵。當一家公司展現出強勁的獲利能力、明確的產業趨勢領導地位時,即使大盤受到貿易戰影響而下跌,這類股票往往能相對抗跌,甚至在市場回穩時率先反彈。因此,在賣壓沉重的市場中,「基本面」就像壓艙石,能為你的投資組合增加穩定性。

如何在「賣壓」籠罩的市場中求生?專家與我的經驗談

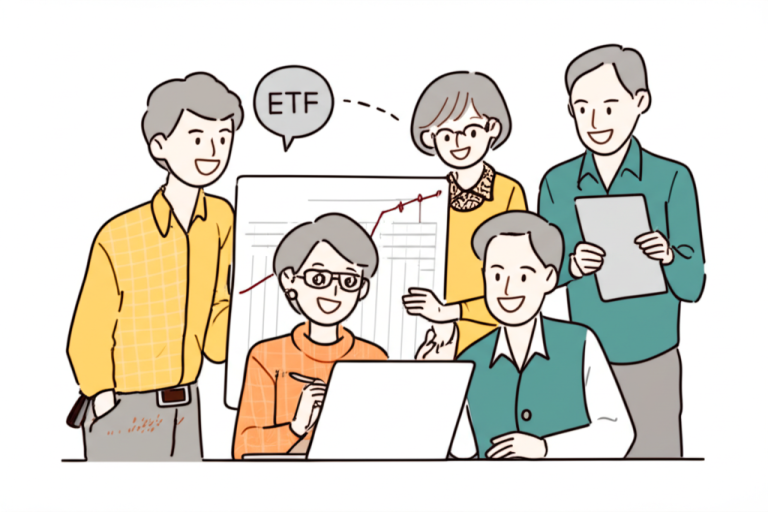

分析師怎麼看?「選股不選市」是王道

面對這種政策高度干擾、賣壓隨時可能出籠的市場,專業分析師提供了很實際的建議。PGIM保德信基金經理人杜欣霈就指出,雖然從技術面來看,台股可能因為某些利多消息而轉強並收復了因關稅議題造成的下跌缺口,但貿易議題的持續干擾,導致市場資金並未全面湧入,量能無法有效放大。

在這種「量縮震盪」或「有量但不繼」的市場環境下,分析師們普遍認為「選股不選市」是比較好的策略。意思是,不要太執著於判斷大盤會漲還是會跌(因為政策變化太快,很難判斷),而是把精力放在挑選那些有特定題材、有基本面支撐、或是在產業趨勢上的個別股票。

我的實戰經驗分享:區分短打與長抱

套用分析師的觀點,我自己在面對這種充滿賣壓和不確定性的市場時,也會採取類似的分散策略。我覺得關鍵在於「區分資金的用途和時間週期」。

對於那種因為大盤下跌而被錯殺、股價跌得很深,但公司基本面其實還不錯,或是有特定短期利多(例如新產品發表、政策補貼)的股票,我可能會考慮用一小部分資金進行「短打」。這就像是在市場情緒極度悲觀時,撿一些被低估的好貨,等市場稍微回穩或利多發酵時快速獲利出場。這種操作需要比較敏銳的市場觀察和快速反應能力,並且一定要設定好停損點,因為「短打」的目的就是賺取短線的反彈價差,而不是長期持有。

而對於那些處於長期上升趨勢、產業前景光明、公司獲利持續成長的股票(例如AI、電動車、再生能源等領域的龍頭),即使市場出現賣壓導致股價回檔,我反而會傾向於「續抱」,甚至在股價下跌時考慮「逢低加碼」。這些股票的價值來自於它們未來的成長潛力,短期的賣壓更像是搭上未來順風車的「折扣」。前提是你真的對這些公司的長期發展有信心。

所以,我的做法是將資金分配成不同籃子:一個籃子是「短線機會」,用少量資金嘗試;另一個籃子是「長線價值」,用較大比例的資金耐心持有。這樣做的好處是,即使短線操作不如預期,也不會影響到核心的長線投資組合;而長線投資的成長,也能彌補短線波動帶來的焦慮。

風險管理永遠是第一課

最後,我想強調的是,在充滿賣壓的市場中,風險管理比任何時候都重要。不要因為恐慌而all-in,也不要因為短暫的反彈而過度樂觀。永遠記住:

- 分散投資:不要把所有資金壓在同一支股票或同一個產業。

- 控制倉位:不要讓單一股票的漲跌對你的總資產造成毀滅性影響。

- 設定停損:如果你是做短線或波段,進場前就要想好如果判斷錯誤,賠多少就出場,嚴格執行紀律。

- 保持現金:手頭保有一定的現金,可以在市場大跌、好股票出現甜甜價時進場撿便宜。

- 保持冷靜:賣壓往往伴隨著情緒波動,但投資決策應該是理性分析的結果,而不是恐慌或貪婪的產物。

面對賣壓,理解它從何而來,知道市場在害怕什麼,然後根據自己的風險承受能力和投資目標,採取相應的策略,才是應對之道。

展望2025:賣壓會消失嗎?

看到這裡,你可能會想,到了2025年,這種因為貿易或政策不確定性引發的賣壓還會存在嗎?我的看法是,全球經濟和政治環境複雜多變,不確定性是常態而非例外。尤其在:

- 主要國家(如美國)的總統大選年之後,新政府的政策走向需要時間觀察。

- 全球地緣政治風險(例如區域衝突、大國競爭)持續存在。

- 新的技術變革(如AI普及、能源轉型)可能引發新的貿易壁壘或產業洗牌。

這些因素都可能在未來引發新的市場擔憂和賣壓。例如,如果新的美國政府再次調整對特定國家的貿易政策,或者全球供應鏈因地緣政治因素被強制重塑,這些都可能對相關產業和股市造成衝擊,進而引發賣壓。

不過,市場也在不斷適應和進化。投資人會從過去的經驗中學習,企業也會調整策略以應對風險。同時,科技進步帶來的生產力提升,以及新興產業的蓬勃發展,也能為市場提供新的成長動能,這股力量有時也能抵消政策不確定性帶來的負面影響。

因此,預計到2025年,市場可能還是會在政策「噪音」和基本面「真金」之間來回擺盪。賣壓可能不會消失,但它的來源和強度可能會隨時變化。作為投資人,保持警覺、靈活應變、堅持基本面分析和風險管理,依然會是穿越市場迷霧的關鍵。

近期貿易不確定性對市場影響一覽

| 市場 | 日期 (參考原始資料日期) | 主要影響因素 | 當日表現 | 代表性指標/個股 |

|---|---|---|---|---|

| 美國股市 | 某日 (例:10日) | 川普經貿政策不確定性 | 顯著下跌,湧現賣壓 | 道瓊、標普500、那斯達克、費半指數 |

| 台灣股市 | 某日 (例:9日早盤) | 美中貿易談判緩和消息 | 早盤開高大漲 | 集中市場指數、台積電 |

| 台灣股市 | 某日 (例:9日盤中) | 高檔賣壓、持續性貿易擔憂 | 漲勢收斂,震盪 | 集中市場指數、權值股如鴻海、聯發科 |

| 全球科技股 (關聯) | 近期 | 企業財報與基本面利多 | 提供市場支撐動能 | 輝達 (NVIDIA)、台積電 |

常問問題集 (FAQ)

什麼是股市「賣壓」?

股市「賣壓」(Sell-off)是指在股票市場中,賣出股票的力量(賣壓)明顯大於買進股票的力量(買盤),導致整體或特定股票價格下跌的壓力。這通常發生在投資人對市場前景感到悲觀、擔憂特定風險(如政策變化、經濟衰退)、或是希望獲利了結時,紛紛選擇賣出股票。

貿易政策的不確定性為什麼會導致股市賣壓?

貿易政策的不確定性會影響企業的營運成本(例如關稅)、獲利能力、全球供應鏈穩定性,甚至可能拖累整體經濟成長。當投資人無法預測這些政策變化會帶來多大衝擊時,為了規避潛在風險,往往會選擇賣出股票,這種集體行為就形成了賣壓。例如,如果擔心新的關稅會減少公司的出口訂單,投資人就可能先賣出這家公司的股票。

面對政策引發的股市賣壓,一般投資人應該怎麼辦?

在政策引發的賣壓中,建議投資人保持冷靜,不要隨波逐流。可以考慮以下幾點:首先,回頭檢視你持有的股票,是基本面良好只是受到短期情緒影響,還是公司本身就存在問題?如果是前者,或許可以考慮續抱甚至分批加碼;如果是後者,則應該考慮減碼。其次,可以採取「選股不選市」的策略,專注於那些受政策影響較小、或是有自身獨特利多題材的個股。最後,務必做好風險管理,例如設定停損點、分散投資組合,並保留部分現金,以應對市場的持續波動。

輝達(NVIDIA)或台積電的利多消息,為什麼能在市場有賣壓時提供支撐?

像輝達或台積電這類型的公司是產業龍頭,它們的亮眼財報或正面展望,代表其所在的產業(如AI、半導體)基本面依然強勁,公司的獲利能力和未來成長潛力並未受到宏觀政策的嚴重影響。這些來自「基本面」的好消息,能夠增強投資人對特定產業或公司的信心,即使大盤因為外部不確定性而下跌,這些有「真功夫」的股票反而可能吸引資金流入,提供市場一定的支撐力量,抵消部分的賣壓。

- 數位行銷:5大策略助品牌躍升,提升線上能見度的秘密武器! - 2025 年 10 月 2 日

- 借券一天利息:3步驟活化股票資產,輕鬆打造被動收入術! - 2025 年 10 月 1 日

- 美股ETF:新手入門必看!10分鐘搞懂種類、挑選與交易全攻略 - 2025 年 10 月 1 日