前言:ETF真的「零風險」嗎?揭開大眾投資迷思

近年來,指數股票型基金(ETF)憑藉分散風險、成本低廉與交易彈性等特點,迅速躍升為全球投資人青睞的主流工具。在台灣,從新手到資深投資者,幾乎人人都聽過ETF,甚至將其視為「穩健理財」的代名詞。然而,在這股熱潮背後,卻隱藏著一個危險的誤解——不少人以為買了ETF就等於躺著賺,甚至把ETF當成毫無風險的保本商品。這種想法,無疑是投資路上最致命的盲點。

事實上,任何資產都有風險,ETF也不例外。它只是工具,而非魔法。若缺乏正確認知,再好的工具也可能導致虧損。從看似微不足道的內扣費用,到價格與淨值脫鉤的溢折價現象;從特定類型ETF的結構性缺陷,到投資人自身的情緒干擾——這些因素都可能讓原本期待的長期報酬被悄悄侵蝕。本文將深入剖析ETF背後的八大潛在風險,帶領你跳脫市場迷思,看清這項熱門工具的真實面貌,避免在不知不覺中成為市場的犧牲者。

ETF的「費用陷阱」:內扣費用與隱藏成本

許多人選擇ETF,正是看中其「低費用」的優勢。相較於主動型基金動輒1%以上的管理費,ETF的費用率確實相對親民。但低,不代表零。更關鍵的是,這些費用並非一次性支付,而是日積月累、靜悄悄地從你的報酬中抽走,就像無形的手,不斷拿走你帳戶裡的一部分收益。

若忽略這些成本,長期下來可能導致報酬大幅打折。更重要的是,除了帳面上看得見的手續費,還有許多「看不見」的開銷正在運作。這些費用不僅影響單筆交易,更會複利效應般累積,對資產增長構成實質阻礙。

管理費與保管費:投資組合的無形損耗

ETF的內扣費用,又稱「總開支比率」(TER),主要包括管理費與保管費。管理費是支付給基金公司,用以維持團隊運作、執行追蹤策略的報酬;保管費則是付給信託機構,確保資產安全的必要支出。這兩項費用會以年化百分比呈現,並每日從基金淨值中扣除,投資人不會收到明細帳單,卻直接影響持有價值。

舉例來說,一檔年費率0.25%的ETF,代表你每年持有的資產中,有0.25%會被自動扣除。看似微小,但若投資20年,複利計算下來,累積成本可能吃掉近5%的總報酬。尤其當市場報酬率本就不高時,這筆費用的影響更顯著。因此,選ETF時,務必比較同類型商品的費用結構,即使是0.05%的差距,長期也可能造成數萬元的差異。

交易成本與稅務費用:買賣時的額外開銷

除了內扣費用,每次進出市場都會產生交易成本。在台灣,買進ETF需支付券商手續費,目前普遍為千分之1.425,部分券商可議價或提供折扣;賣出時除了手續費,還需繳納證券交易稅,股票型ETF稅率為千分之1,債券型則免徵。這些費用在單筆交易中影響有限,但若頻繁操作,尤其進行短線波段,成本將快速累積,嚴重侵蝕獲利。

對於投資海外ETF的投資人,更要留意跨國交易的額外負擔。首先是匯兌成本,每次換匯都可能產生0.2%至0.5%的價差;其次是股息預扣稅,許多國家對非居民投資者徵收股息稅,例如美國稅率為30%。雖然部分國家有租稅協定可降低稅率(如台美租稅協定下可降至15%),但這仍會影響實際到手收益。因此,評估海外ETF的報酬時,務必將這些隱藏稅負納入考量,否則容易高估預期回報。

追蹤誤差與溢折價:ETF價格與淨值背離的風險

ETF的核心價值,在於緊密追蹤特定指數的表現。理想狀態下,指數漲1%,ETF淨值也應跟著漲1%。但現實中,這種複製從來不是完美的。兩者之間的落差,就是「追蹤誤差」。此外,ETF在市場上交易的價格,也可能偏離其真實價值,出現「溢價」或「折價」。這兩種現象,都是投資人必須正視的風險來源。

當你以為自己買的是指數表現,實際拿到的卻可能打了折扣。若未察覺這些落差,長期累積下來,報酬可能遠低於預期。尤其在市場波動劇烈或特定ETF流動性不佳時,這些風險更易浮現。

為何ETF無法完美複製指數?深入探討追蹤誤差成因

追蹤誤差(Tracking Error)是衡量ETF複製指數能力的關鍵指標,數值越小代表追蹤越精準。然而,多種因素會導致誤差產生:

- 管理費用與交易成本:內扣費用直接減少基金資產,而買賣成分股產生的佣金與滑價,也會讓ETF報酬落後指數。

- 樣本複製與指數調整:當ETF追蹤的指數成分龐大(如MSCI全球指數),基金可能採用「抽樣複製」,僅選取代表性股票,而非全部持有。這種策略雖可降低成本,但也增加偏離風險。此外,指數定期調整成分股時,ETF的交易時程與價格可能與指數計算點不同,產生誤差。

- 現金部位:ETF需保留部分現金因應贖回或支付費用,這部分資金無法參與市場漲跌,導致報酬率與指數出現落差。

- 匯率影響:投資非本幣計價的海外ETF,若未進行匯率避險,其報酬會受匯率波動影響,進一步擴大追蹤誤差。

投資人可透過財經平台查詢ETF的歷史追蹤誤差數據,作為選擇標的的參考。根據Investopedia的解釋,追蹤誤差不僅反映基金運作效率,也透露出管理團隊的執行能力。

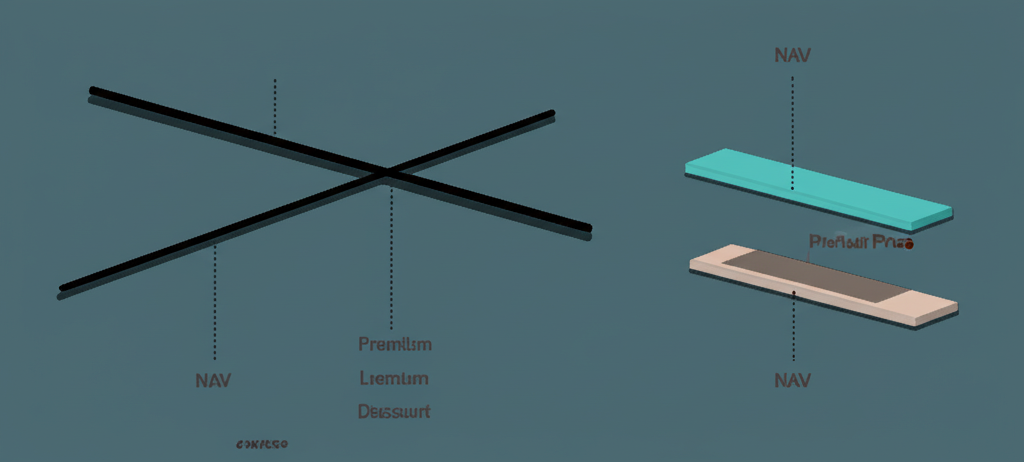

市價與淨值脫鉤?理解ETF的溢價與折價風險

ETF有兩個價格:一是市場交易的「市價」,由供需決定;另一是「淨值」(NAV),根據其持有資產的實際價值計算。正常情況下,兩者應極為接近。但當市場情緒激動、資訊不對稱或流動性不足時,市價可能偏離淨值,形成溢價或折價。

- 溢價:當市場對某檔ETF過度樂觀,買盤湧入,市價可能高於淨值。此時進場,等於以高於真實價值的價格買進,未來一旦情緒冷卻,價格可能回落至淨值,導致虧損。

- 折價:當市場恐慌或對該ETF失去信心,賣壓沉重,市價可能低於淨值。若在此時賣出,等於賤價脫手,損失本可避免的價值。

尤其在市場劇烈波動或投資標的較冷門時,溢折價幅度可能擴大。投資人應在交易前查看即時的溢折價率,避免在極端價格點進出,才能守住投資價值。

流動性不足與下市清算:ETF投資的極端風險

ETF掛在交易所交易,理論上可隨時買賣。但這不表示所有ETF都容易進出。有些規模小、交易冷清的ETF,可能面臨流動性危機。更極端的情況是,ETF可能因規模萎縮或表現不佳而下市清算。這些雖非每日發生,卻是投資人不能忽視的尾端風險。

當一檔ETF失去市場關注,其風險將急劇上升。不僅交易困難,還可能面臨資產被迫變現的窘境。了解這些極端情境,才能在選標時避開潛在的地雷。

市場深度不足:成交量低迷的ETF可能難以進出

流動性決定了一檔ETF的交易便利性。高流動性ETF通常有穩定的買賣盤口,買賣價差小,投資人能快速以接近市價成交。相反地,低流動性ETF可能出現以下問題:

- 買賣價差擴大:買價與賣價之間的差距可能達數個百分點,大幅提高交易成本。

- 成交困難:想賣出時找不到買方,或想買進時賣方掛單稀少,導致無法順利交易。

- 價格波動加劇:少量交易就可能導致價格劇烈波動,不利於部位管理。

特別是在市場恐慌時,流動性可能瞬間枯竭。因此,選擇ETF時,應優先考慮每日成交量穩定、規模夠大的標的,才能確保進出自如。

ETF會倒嗎?解析下市與清算的條件與對投資人的影響

常有人問:「ETF會倒嗎?我的錢會不見嗎?」嚴格來說,ETF不是公司,不會倒閉,但可能因以下原因被清算:

- 規模過小:在台灣,若ETF淨資產規模連續30個營業日低於1億元,主管機關可要求下市。

- 追蹤表現不佳:若長期追蹤誤差過大,或管理費偏高導致投資人持續贖回,基金公司可能主動申請清算。

- 發行機構問題:若基金公司解散或退出市場,相關ETF也可能面臨清算。

一旦清算啟動,基金公司會變現所有資產,扣除清算費用後,按比例將餘款返還給投資人。因此,你的錢不會憑空消失,但返還金額將取決於當時資產的變現價值,且過程可能耗時數週甚至數月。根據美國證券交易委員會(SEC)的資訊,投資者應了解此機制,以降低不確定性。

特定類型ETF的風險:槓桿、反向與主題型ETF的隱藏地雷

市場上的ETF百花齊放,除了追蹤大盤的指數型商品,還有許多特殊設計的產品,如槓桿型、反向型與主題型ETF。這些商品往往宣傳「高報酬」、「對抗空頭」等誘人標語,但背後的風險也更為複雜。若不了解其運作機制,極可能誤踩地雷,導致虧損遠超預期。

槓桿型與反向型ETF:為何不適合長期持有?以0050正2為例

槓桿型ETF(如0050正2)目標是提供指數每日報酬的倍數(如2倍),反向型則是每日反向倍數。這類商品透過衍生性金融商品與每日再平衡機制達成目標。關鍵在於「每日」二字——其報酬設計僅針對單日有效。

當市場持續單向走勢,這類ETF可能表現亮眼。但若市場來回震盪,就會產生「複利耗損」。例如,指數先跌10%再漲11.1%,即可回到原點;但2倍槓桿ETF在跌10%時會虧20%,再漲22.2%才能回本,實際上卻因計算基期變小,最終仍可能虧損。長期下來,即使指數持平,槓桿ETF也可能持續萎縮。

金融業監管局(FINRA)特別警告,這類商品屬於高度投機性工具,僅適合專業交易者短期操作。一般投資人若誤當成長期配置,可能面臨資產慢性縮水的風險。

主題型與產業型ETF:過度集中與產業週期風險

主題型ETF聚焦於特定趨勢,如人工智慧、電動車、永續能源等,產業型ETF則專注於單一領域,如半導體、生技、金融。這些ETF在熱潮來臨時可能飆漲,但風險也相對集中。

- 集中度風險:資產集中在少數產業,一旦該產業遭遇政策打壓、技術停滯或需求放緩,整體表現將嚴重受創。

- 產業週期風險:科技、原物料等產業皆有景氣循環,高點進場可能面臨長期盤整。

- 主題熱潮退燒:市場情緒變化快速,當資金轉向新題材,舊主題ETF可能陷入長期低迷。

投資這類商品,需具備產業分析能力與持續追蹤的精力,而非單純追趕流行。

投資人常見的ETF迷思與錯誤認知

即便ETF具備分散與低成本的優點,投資人仍可能因錯誤觀念而做出不當決策。以下幾種迷思,正是多數人虧損的根源。

ETF分散風險的迷思:某些ETF可能不如想像中分散

「買ETF就是分散風險」是常見誤解。事實上,分散程度取決於ETF的追蹤標的:

- 單一國家ETF:如僅投資土耳其或阿根廷股市,雖在國內分散,但仍暴露於該國政治與經濟風險。

- 產業集中ETF:如某科技ETF前十大持股佔比超過50%,一旦龍頭企業出事,分散效果形同虛設。

- 權重集中指數:如台灣50指數,台積電單一成分股權重常超過三分之一,指數表現幾乎由少數企業主導。

投資前應詳查成分股集中度與權重分布,才能真正掌握風險輪廓。

定期定額ETF的隱藏缺點:市場環境與心理因素的挑戰

定期定額被譽為「懶人投資法」,透過分批買進降低單點進場風險。但此策略並非萬能:

- 長期盤整或熊市:若市場多年不漲,定期投入可能長期套牢,形成「越攤越平、越攤越貧」的窘境。

- 錯失反彈:市場快速反彈時,因分批買進,可能無法完全享受漲幅。

- 心理壓力:長期未見獲利,容易產生焦慮,甚至中斷投資,反而錯失後續行情。

定期定額需要紀律與耐心,若無法承受短期波動,策略反而可能失靈。

ETF賠錢PTT常見問題:市場下跌與選股不當的影響

在PTT等社群,常見「為什麼ETF也虧錢」的討論。主因如下:

- 大盤下跌:ETF反映市場,大環境不佳時,多數ETF難以倖免。

- 選錯標的:追蹤表現不佳指數或熱潮退燒的主題ETF,可能長期不漲。

- 操作失誤:因恐慌在低點賣出,或追高買進,導致買貴賣低。

- 槓桿ETF耗損:誤將短期工具當長期持有,導致資產慢性縮水。

賠錢與工具無關,更多是策略與心態的問題。

如何評估ETF風險並做出明智投資決策

了解風險,不是為了恐懼,而是為了更聰明地投資。以下是選擇ETF的實用建議:

- 詳閱公開說明書:掌握投資目標、費用、風險與追蹤指數細節。

- 檢視追蹤誤差:選擇誤差小、表現穩定的ETF。

- 評估流動性:優先選擇成交量大、買賣活絡的標的。

- 比較費用:同類型ETF中,選擇內扣費用較低者。

- 分析成分股:了解持股集中度與產業分布。

- 匹配風險承受度:避免配置不適合自身風險屬性的商品。

- 定期檢視與再平衡:根據市場變化調整部位,維持策略一致性。

投資ETF不是一勞永逸,而是需要持續關注與調整的過程。

結論:理解缺點,才能發揮ETF的真正優勢

ETF是現代投資的重要工具,讓一般人也能低成本參與市場。但它的「便利」不該被誤解為「無風險」。從每日扣除的內扣費用,到價格與淨值的偏離;從特定類型ETF的結構性缺陷,到極端的清算風險——這些都不是危言聳聽,而是真實存在的可能性。

特別是像0050正2這類槓桿商品,或市場熱捧的主題ETF,若缺乏深入理解,很容易在不知不覺中損失報酬。定期定額雖是好策略,但也需搭配正確心態與市場認知。

唯有正視這些缺點,投資人才能跳脫「躺著賺」的幻想,建立理性判斷。ETF的價值不在於保證獲利,而在於提供透明、低成本的市場參與方式。與其追求虛幻的零風險,不如專注於知識累積、紀律執行與風險管理。真正的投資成功,始於對工具的全面理解,而非一廂情願的期待。

1. ETF會倒閉或下市嗎?我的錢會不見嗎?

ETF本身不是公司,不會「倒閉」,但有可能因規模過小、追蹤誤差過大等原因而「下市」或「清算」。在清算過程中,基金會將所有資產變現,扣除費用後按比例返還給投資人,所以錢不會憑空消失,但返還金額會依當時資產變現後的淨值而定。

2. 為什麼我買的ETF報酬率跟指數不一樣?是追蹤誤差造成的嗎?

是的,這通常是「追蹤誤差」造成的。追蹤誤差是指ETF淨值報酬率與其追蹤指數報酬率之間的差異。主要原因包括管理費用、交易成本、樣本複製策略、現金部位和匯率波動等因素,導致ETF無法完美複製指數表現。

3. 定期定額買ETF會賠錢嗎?有哪些情況下可能不如預期?

定期定額ETF仍可能賠錢。雖然它能分散時間風險,但在長期熊市或股價長期橫盤震盪的市場環境下,投資人可能長期處於虧損狀態。此外,若因心理壓力中斷投資,也可能錯失市場反轉的機會。

4. ETF的內扣費用會怎麼收?我該如何查詢?

ETF的內扣費用(如管理費、保管費)會以年費率形式,每日從基金淨值中自動扣除,投資人不會收到帳單。您可以在ETF發行商的官網、公開說明書或相關財經資訊平台查詢到這些費用資訊。

5. 槓桿型或反向型ETF適合長期投資嗎?為什麼?

不適合。槓桿型和反向型ETF的設計目標是提供每日報酬的倍數或反向倍數,其「每日再平衡」機制會導致在市場震盪或橫盤時產生「複利耗損」,使得長期報酬嚴重偏離甚至遠低於指數的倍數或反向倍數,因此僅適合短期交易者。

6. 買賣ETF時,除了手續費還有哪些隱藏成本?

除了券商手續費(買進、賣出)和證券交易稅(賣出)外,隱藏成本還包括:

- **買賣價差:** 流動性低的ETF可能價差較大。

- **匯兌成本:** 投資海外ETF時可能產生。

- **股息稅:** 海外ETF可能面臨預扣稅。

7. 如何判斷一檔ETF的流動性是否足夠?

判斷ETF流動性最直接的方式是查看其每日「成交量」。成交量高表示市場買賣活絡,買賣價差通常較小。此外,也可以觀察其「市場深度」,即在不同價格掛單的數量,以評估其承接大筆交易的能力。

8. ETF的溢價或折價對投資有什麼影響?我該怎麼應對?

「溢價」表示市價高於淨值,此時買入等於用較高的價格買入,可能面臨下跌風險;「折價」表示市價低於淨值,此時賣出等於用較低的價格賣出,可能造成損失。應對方式是交易前查詢即時溢折價率,避免在溢價過高時買入或在折價過大時賣出。

9. 除了大盤型ETF,投資主題型ETF有哪些特別的風險?

主題型ETF的風險包括:

- **集中度風險:** 資金集中於特定產業或主題,缺乏廣泛分散。

- **產業週期風險:** 易受單一產業景氣循環影響。

- **主題熱潮退燒:** 可能因市場興趣轉移而長期表現不佳。

10. 為什麼PTT上常有人討論ETF賠錢?常見原因是什麼?

PTT討論ETF賠錢的常見原因包括:

- **大盤下跌:** 市場整體表現不佳導致。

- **選到表現不佳的ETF:** ETF追蹤的指數或成分股長期低迷。

- **非理性決策:** 投資人因恐慌殺出或追高買入導致的虧損。

- **特定類型ETF的風險:** 如槓桿/反向型ETF的複利耗損。

- 數位行銷:5大策略助品牌躍升,提升線上能見度的秘密武器! - 2025 年 10 月 2 日

- 借券一天利息:3步驟活化股票資產,輕鬆打造被動收入術! - 2025 年 10 月 1 日

- 美股ETF:新手入門必看!10分鐘搞懂種類、挑選與交易全攻略 - 2025 年 10 月 1 日